Писательница Малика Бобро Бадамбаева о том, как она сначала разочаровалась, а потом приняла и полюбила Стамбул.

В детстве важно великое: египетские пирамиды, пески Сахары, Марианский желоб и Бермудский треугольник. Вся будущая жизнь будто дана для того, чтобы узнать, прав Данте или правда и судьбы – в руках греческих богов, ждет ли нас мрачное царство Аида. Вчера были Крестовые походы, завтра будет колонизация Марса, и станем мы смуглыми и золотоглазыми*. Но ты растешь, и сначала исчезают расположенные к тебе, близкие тебе волшебники – погибает Виллина, создавшая для тебя дорогу из желтых кирпичей. Погибает и Стелла, более красивая и более холодная, вернувшая тебя домой, в Канзас. Погибают Хоттабыч и все те безымянные старики, состоящие из сахарного, идеального, безобидного волшебства. И если с ними ты успеваешь попрощаться или хотя бы заметить их уход, то другие, самые важные вещи предаются забвению незаметно для тебя. Незаметно растворяется в смоге все, ради чего ты родился: корабли Жюля Верна и экспедиции Жак-Ива Кусто, секреты, в которые обещал посвятить тебя Леонардо, нет больше на карте Магелланова пролива и Суэцкого канала тоже нет – есть курс валют вместо золотых монет, и только обычное становится реальным.

И хотя отказывать собеседникам в подлинности их восторга – не более чем снобистский критицизм, упоение от путешествий, которое они так легко достигают, возвращение детского бессмертного, которое приходит к ним по первому зову с неизменной легкостью, настораживает. Если романтизм нежного возраста даже не является таковым, потому что он наша первая вера и наш первый мир, то взрослая, сознательная романтизация городов и морей сомнительна. Легче убедить себя и всех вокруг, что место грез и надежд превзошло все ожидания, чем признать, что оно не такое, что ты обманулся. Мы не хотим признаваться в своем разочаровании, засекать три короткие секунды, за которые успевает схлынуть воодушевление.

Я оказалась в Стамбуле в феврале, с Босфора несся влажный ветер, и весь широкий город дышал его холодом. Большое, пышное, серое небо простиралось над Стамбулом. С минаретов разливался громкий призыв к намазу, он заглушал звуки дороги и рынка. Но рынок нигде не кончался. Рынок длился из одной улицы в другую, из узкой в широкую, рынок вываливал вещи и еду прямо на тротуары, вещи лезли из подвалов и смотрели со вторых этажей, и бесхозные картонные коробки поднимались от ветра, ветер бросал их под колеса и возвращал, измятые, на обочину. Сухие старики шли по этим улицам, неровно мощеным скользкими, кривыми булыжниками, и упорная сила привычного поднимала их вверх по крутым холмам. На вершине холмов продолжалось все то же: горы гранатов и ряды манекенов, ряды отдельных белых пластиковых рук и торсов. У Голубой мечети верующие мыли ноги. Теперь было не время заходить: наступало время молитвы.

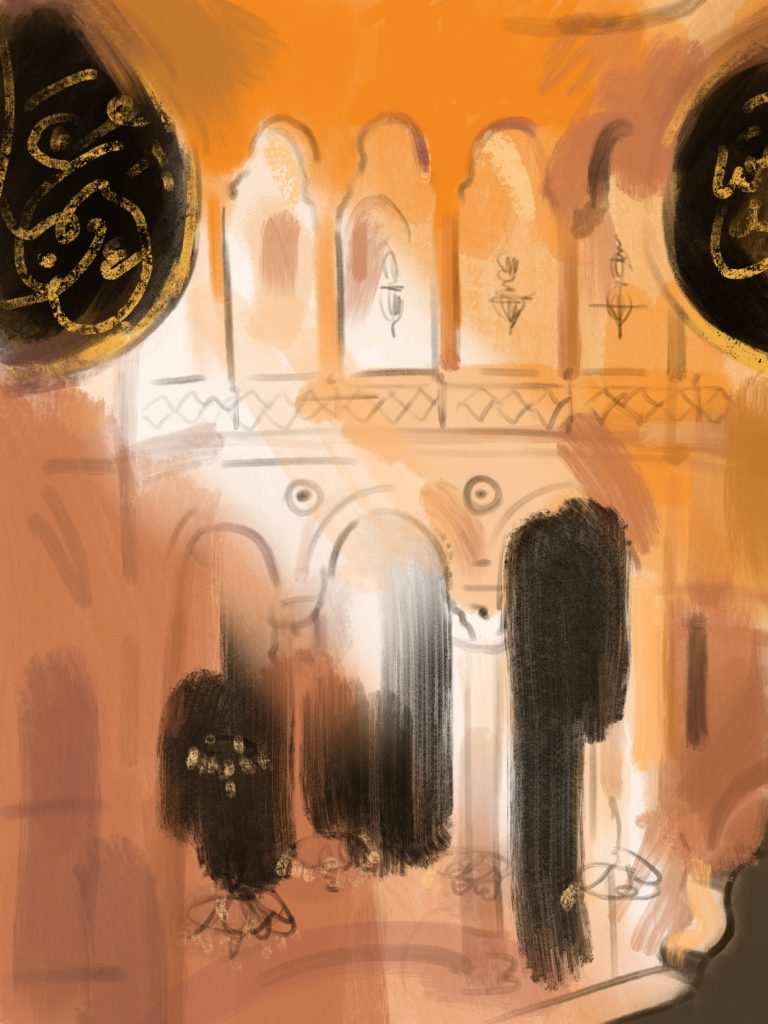

Мы удлинили очередь в Айю-Софию, очередь пуховиков у величайшего строения, однако вид простой, некрасивой толпы не повредил ее. Посетитель некрасив зимой, потому что укутан, и некрасив летом, потому что раздет. Красота строений возвращается, когда всех выгоняют и становится безлюдно: Святая же София построена, чтобы вмещать. Десять веков в ней молились одному Всевышнему и пять другому. Одних убили и разграбили, других отстранили, Айя-София указом Ататюрка стала музеем и почти век уже не слышала громких молитв. Я видела немало церквей и немного мечетей, почти всегда испытывая там гнет и скуку. Но здесь Божественное осязалось явственно, светлым, счастливым чувством благословения и поцелованности. Огромная, невероятная снаружи, внутри она оказалась огромнее, невиданной: длинные нефы отделены высокими колоннами, глаз поднимается все выше и выше, от арки к парусам и куполу, и свет льется из арочных окон, опоясавших купол во весь его грандиозный диаметр. Он льется мерцающий, хотя небо на улице матово. Каждое из многих, разных окон расположено и пропускает свет так, что кажется, Он есть и Он видит нас.

Может, важнейшее возведено во славу Господа не только потому, что церковь щедро платила, не только потому, что платили правители, чья абсолютная власть не существовала без религии, но потому еще, что и самые лучшие созидатели так часто бывают растеряны и слабы – так часто единственным, что помогает справиться, является вера, что это точно нужно, что кто-то ведет и приведет тебя, что тебе не придется справляться одному.

Константинополь не виден сразу: византийская архитектура Айи-Софии закрыта грубыми, новыми, относительно ее возраста, контрфорсами, и демоническая греко-римская Базилика Цистерна, расположенная напротив, вначале неприметна. Но ты спускаешься под землю, и строение, открывшееся тебе, напоминает дворец куда больше, чем водохранилище. Дворец великолепный в той же степени, что и пугающий. Какой странный метод хранения воды: привезти невесть откуда триста тридцать шесть мраморных колонн, привезти две каменные головы Медузы Горгоны – до чего же они раньше любили таскать по всей Европе античные колонны и статуи! Смотрящий пытается уже выйти, но задерживается еще, завороженный гипнотической Цистерной. И хотя тысячи галлонов воды, прибывавшей сюда, рождали и поддерживали не одну жизнь, Базилика похожа на место убийств. Иногда, читая, думаешь, что люди всегда были такими же, как сейчас, боялись того же и того же желали. Здесь так не кажется. Здесь кажется, люди были совершенно другими, и мы никогда не узнаем о них достаточно.

Вечером снова, еще громче, звучали азаны. Они наслаивались, превращаясь в настойчивое, злое многоголосие. Спешите к спасению!

В следующие дни мы каждый раз напрасно подходили к Голубой мечети, попадая то к утренней, то к полуденной, то к предвечерней молитве. В один из них мы сели на красный трамвай и отправились ко дворцу Долмабахче. День был голубым, как фон османских мозаик, и белые ворота дворца смотрели на сверкающий Босфор. Ворота выходили прямо в море, словно выросшие из морской соли, сразу в море, не как граница дворца, но приглашение в другое, подводное царство. Сказочные ворота и пыльный дворец стояли, совершенно разобщенные: дворец следовало бы показывать нуворишам как образец бессмысленного расточительства, бессилия непросвещенных денег перед временем. Не очень старый хрусталь кажется пластиком, и золото – пластиком, и мрамор тоже пластиковый, стертый на порогах он выглядит, как оплывший на солнце разовый стаканчик, забытый на капоте машины в июльскую жару.

Городам нет никакого дела до своих сокровищ, они заняты утолением голода. В Стамбуле заметнее, что нам постоянно надо есть, очевиднее наша зависимость от еды. Подносы липкой пахлавы пахнут сахаром и орехами, от жареного мяса и каштанов плывет дым, и успокаивающий запах хлеба ведет в дешевые кафе, полные мужчин. У светлых кофеен с шахматным полом сидят толстые кошки. Ранние залысины арабов закрыты драпировками арафаток, черной материей закрыты лица и фигуры их молчаливых жен, и их красивые, яркие дети носятся между столами, как сгустки жизни, как утверждение свободы, дающейся человеку при рождении.

Громкие, многочисленные чайки летали над Голубой мечетью. Накануне отлета, запомнив ее расписание, мы сумели, наконец, зайти. Мы сняли обувь у входа и ступили на ковер. Совершенно новый, он блестел бордовой шерстью. Мужчины проходили далеко внутрь, под богатый купол, а чужие и женщины стояли почти у самого входа, отделенные от всего необъятного, недозволенного пространства. Мы пробыли на узкой полоске, где можно находиться, несколько минут, и с облегчением вышли. Я была внутри, я могу, к счастью, и выйти.

Люди называли Стамбул одним из самых красивых городов мира: я не ждала здесь гипсокартонных домов, гор подделок и хлама. Я была растеряна и расстроена, уцелевшее византийское и османское казалось мне фрагментарным, и, вопреки своей немыслимости, недостаточным, потому что возле и сзади, и вокруг – снова гипсокартон и снова хлам. Религия страшила мое сердце, и я вычеркивала Стамбул из заранее составленного списка любимых городов. Но с первого же дня во мне зрело ощущение, которому я не сразу дала название – слишком занятая сравнениями, я не сразу и заметила его.

Теперь же, стоит мне вспомнить – на один короткий миг – неприбранный бескрайний город, ко мне возвращается удивительное ощущение планеты, с которым я росла свои первые годы. Стамбул словно возвращает мне ту Землю, на которой и Андерсен, и Галилей, и Цезарь. Не только памятниками, скорее ходом своей ежедневной жизни: торговля, трапезы, молитвы. Ни умеренности, ни рафинированности. Взмывают жирные чайки, петухи и павлины гуляют по газонам Долмабахче, и уже свободный от своего равнодушия, ты прекращаешь маяться. Все, что тебя влекло, однажды будет найдено.

* Отсылка к рассказу Рэя Брэдбери «Были они смуглые и золотоглазые».

Автор: Малика Бобро Бадамбаева. Иллюстрации: Индира Бобро Бадамбаева